Музей воды

Aug. 24th, 2024 02:32 amОбщедоступный корпоративный музей Мосводоканала соответствующего профиля - история и современное состояние московского водопровода и канализации. Весьма миленький, для интересующихся московской историей (или водой) есть немало интересного. Лучше конечно приходить с экскурсией - для них включают всякие мультимедийные макеты и прочее пиу-пиу.

Вход бесплатный, но режим работы как у учреждения, а не как у музея - в будние дни с 10 до 17 (пятница короткий день), по выходным закрыт. Находится на территории исторической главной насосной станции московской канализации, рядом с Крутицким подворьем.

В двух комнатах первого этажа - историческая часть музея.

Схемы кремлевского водопровода XV и XVII веков.

В XV веке под Собакиной / Арсенальной башней был обнаружен мощный родник, из него вода самотеком шла по каменным галереям в колодцы Троицкой и Никольской башен. Этот самотеченый водопровод существовал до конца XIX века.

В XVII веке (1632 - 1634 годы) в Кремле был устроен первый напорный водопровод - вода из Москвы-реки поступала по самотечной галерее в колодец Свибловой / Водовзводной башни, из него, с помощью специальной «водовзводной» машины, поднималась в резервуар на верху башни, из которого, по свинцовым трубам, шла в кремлевские постройки. Мощность водопровода составляла примерно 4 000 ведер / 50 кубометров в сутки.

Макет Водовзводной башни с водовзводной машиной, которая работала, как мы видим, на двух лошадках. В 1812 году башня взорвана французскими ублюдками, восстановлена в 1817 - 1819 годах, но уже без машины.

Обеспечением водой остальной Москвы озаботилась императрица Екатерина II.

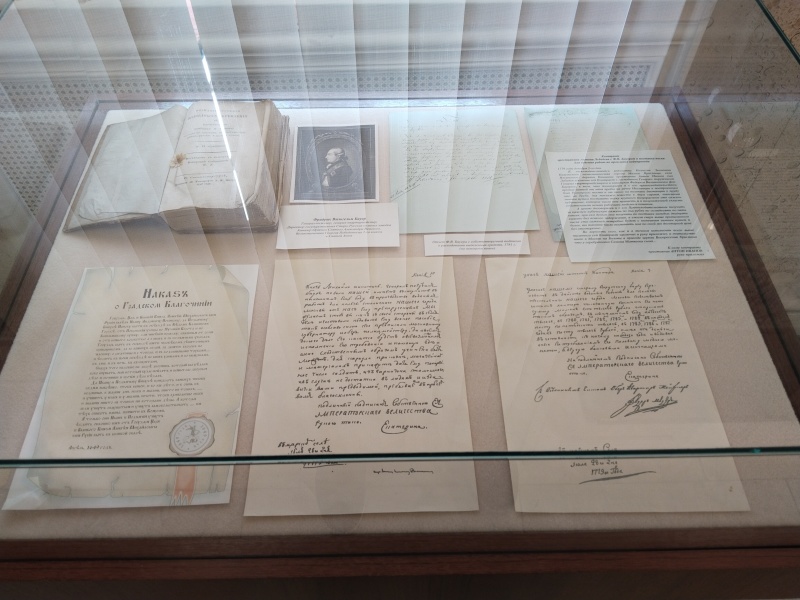

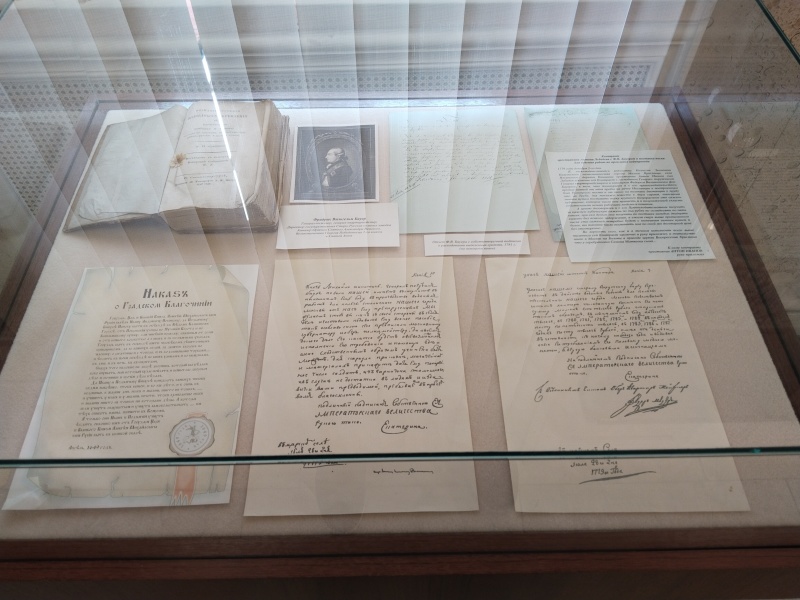

Внизу в центре и справа - копии распоряжений Екатерины II относительно московского водоснабжения (слева зачем-то помещена странноватая копия наказа московскому объезжему голове времен царя Алексея - объезжие головы в Москве отвечали за поддержание порядка и борьбу с пожарами, а не за воду).

Вверху в центре - портрет Фридриха Вильгельма Бауэра, строителя первого Мытищинского водопровода, правее - копия его собственноручного отчета, еще правее - копия обязательства русского предпринимателя, малоярославского экономического крестьянина Антона Иванова на поставку песка для строительства водопровода.

При Екатерине II была начата постройка Мытищинского водопровода, законченная уже при Александре I. Первый водопровод (строился в 1779 - 1804 годах) был самотечным - вода из мытищенских ключей собиралась в кирпичную галерею, проложенную частью под землей, частью - над ее поверхностью (было построено несколько акведуков, включая Ростокинский - единственный сохранившийся) и доставлявшую воду в пруд на Самотеке. Проектная мощность водопровода составляла 300 000 ведер в сутки (ведро = 12,3 литра), фактическая (из-за ошибок в пректировании) не превышала 40 000.

В 1828 - 1835 годах Мытищинский водопровод был реконструирован по проекту Н. И. Яниша - в селе Алексеевском была построена водонапорная станция с двумя паровыми машинами, оттуда к Сухаревке проложен новый чугунный водовод, на Сухаревской башне устроен резервуар для воды (на 6 500 ведер) из которого вода шла в водоразборные фонтаны, устроенные на Сухаревской и Театральной площадях, на Лубянке, в Китай-городе и у Александровского сада. Пропускная способность водоровода повысилась до 180 000 ведер в сутки.

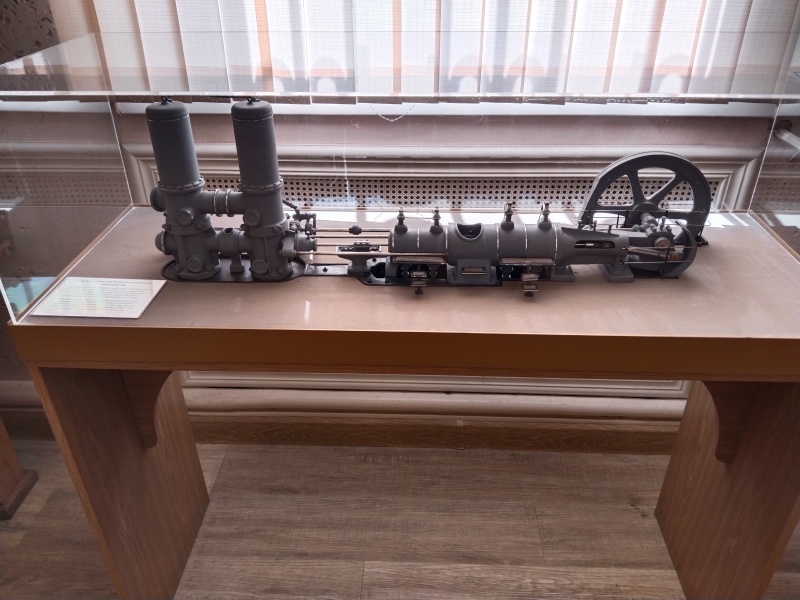

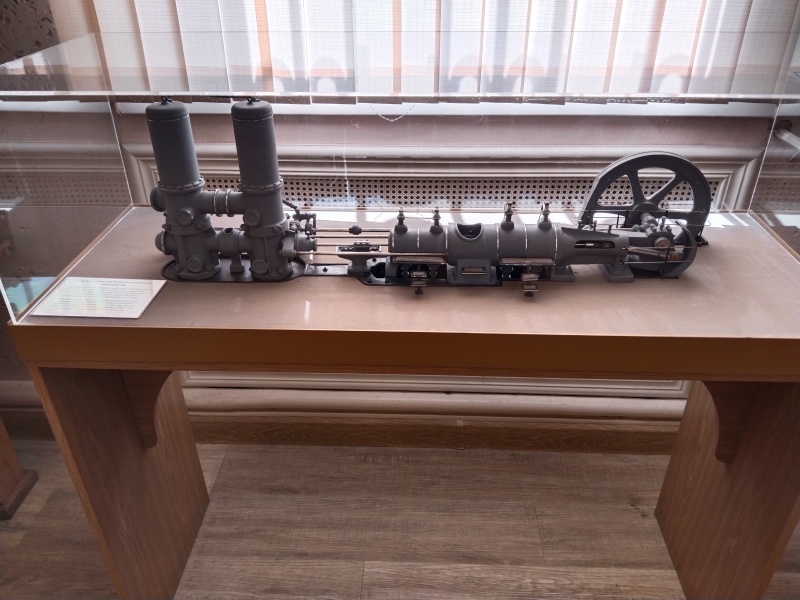

Макет горизонтальной паровой машины с маховиком, применявшейся на первых водопроводах.

В 1853 - 1858 годах была произведена еще более масштабная реконструкция Мытищинского водопровода - по проекту бар. А. И. Дельвига (двоюродного брата поэта). В Мытищах была устроена водонапорная станция с паровыми машинами, от Мытищ до Алексеевской водокачки проложили 20-дюймовую (ок. 0,5 м) чугунную трубу, на Алексеевской водокачке поставили более мощные паровые машины, к Сухаревской башне проложили вторую чугунную трубу, заодно устроив на ней еще один резервуар для воды. По городу проложили 44 версты разводящих чугунных труб, доведя число водоразборов (фонтанов, бассейнов и проч.) до 26. Отдельную ветку водопровода проложили (под Москвой-рекой) в Замоскворечье (до этого снабжавшееся водой посредством скверного Москворецкого / Краснохолмского водопровода). Пропускная способность водопровода повысилась до 500 000 ведер в сутки (6,15 млн литров).

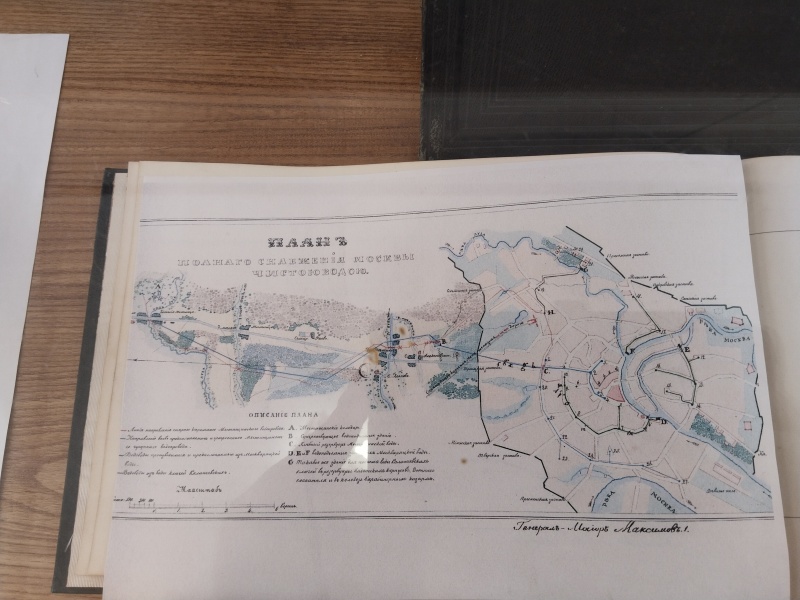

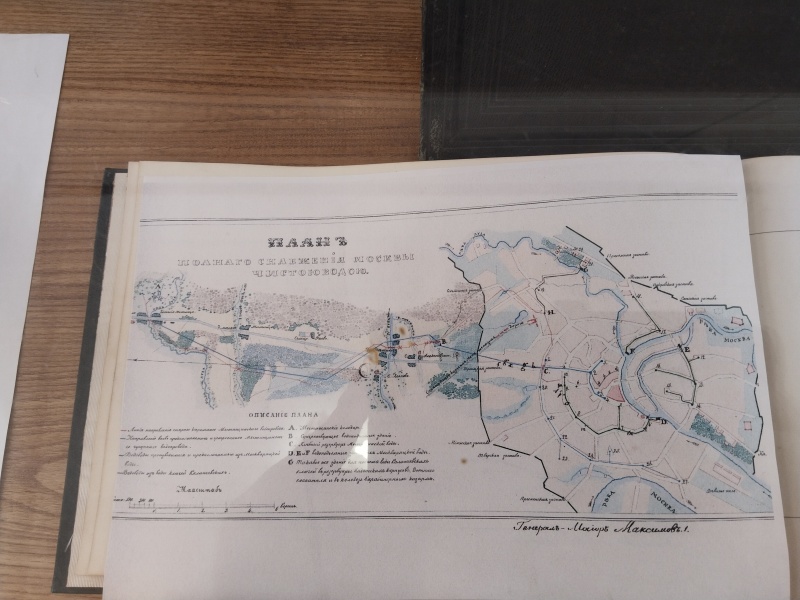

План реконструкции А. И. Дельвига

В 1870 - 1880-х годах в Москве из-за нехватки воды было построено еще 4 водопровода, бравших воду из артезианских скважин - Ходынский (1871 год, 130 тыс. ведер), Преображенский (1882, 60 тыс. ведер), Андреевский (1885, 50 тыс. ведер) и Покровский (1888, 200 тыс. ведер). Они оказались ненадежными и очень дорогими в эксплуатации и к концу XIX века были заброшены.

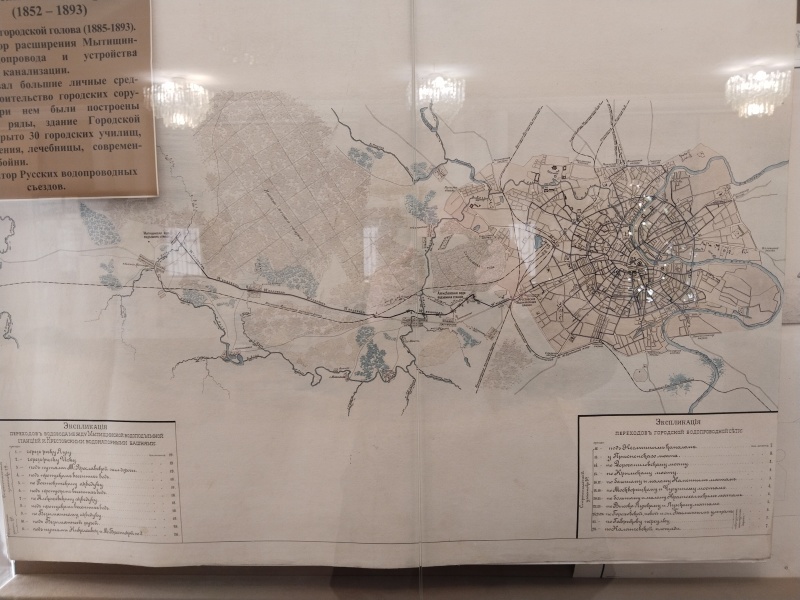

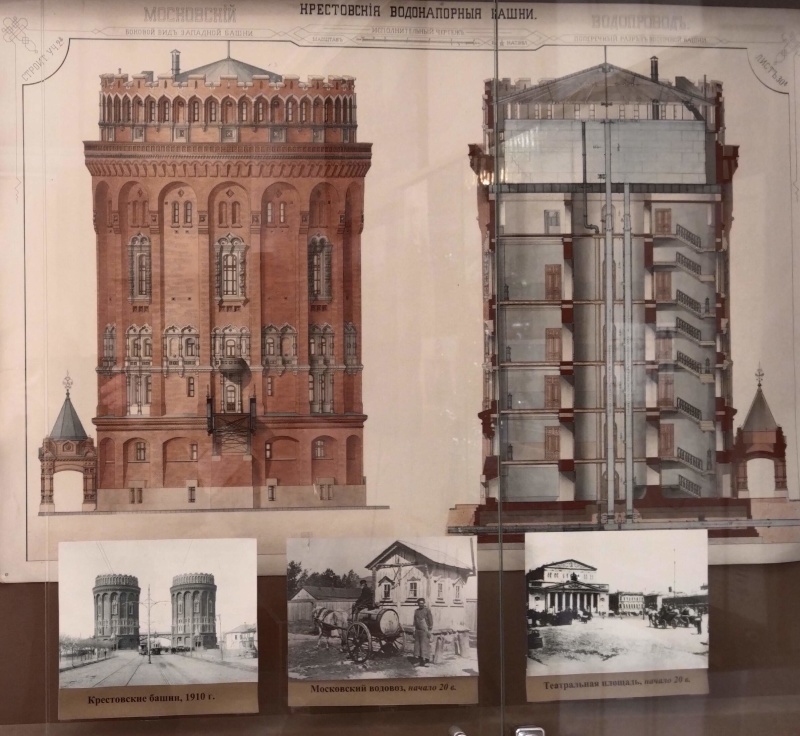

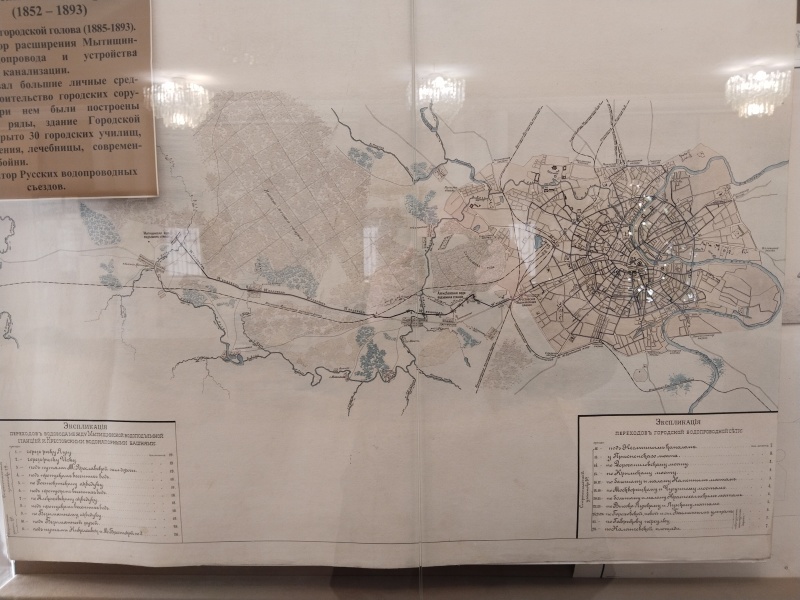

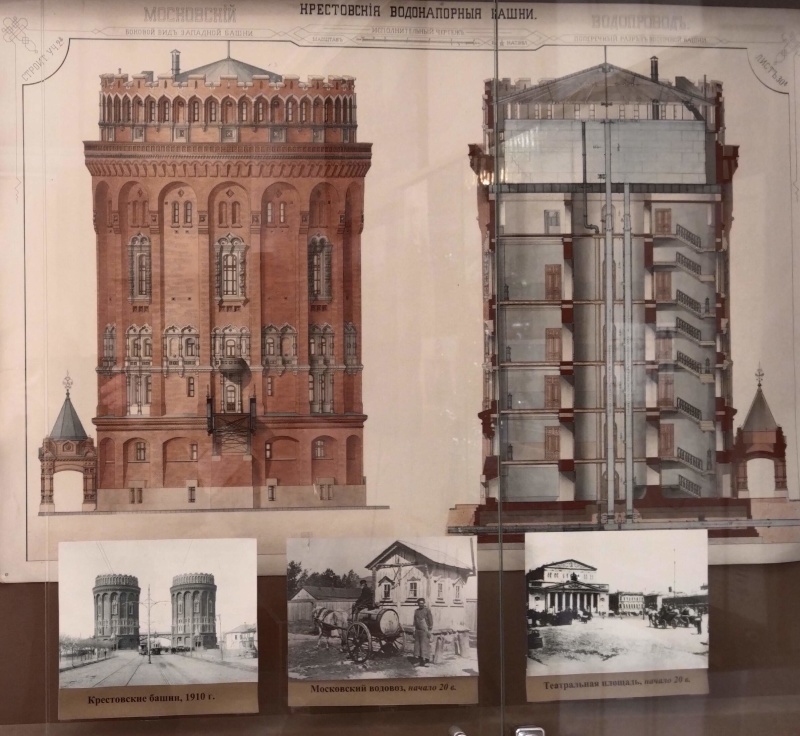

В 1890 - 1893 годах, усилиями нашего выдающегося городского головы Н. А. Алексеева, была проведена новая масштабная реконструкция Мытищинского водопровода - по проекту Н. П. Зимина. В самих Мытищах, вместо старых колодцев, собиравших родниковую воду, пробили скважины добывавшие воду уже из водоносного подземного слоя, на Мытищинской и Алексеевской водокачках поставили еще более мощные паровые машины, прежние чугунные водоводы были заменены более широкими 24-дюймовыми (0,6 м). У Крестовской заставы построили две огромных водонапорных башни (на 300 000 ведер). По городу было проложено 108 верст магистральных труб, диаметром от 4 до 28 дюймов, устроено 1 194 водопроводных колодца и 1 007 пожарных крана. Пропускная способность водопровода повысилась до 1,5 млн ведер в сутки.

Крестовские водонапорные башни.

Пригласительный билет на открытие реконструированного водопровода - с меню праздничного завтрака и музыкальной программой.

Уже в 1896 году суточное потребление воды в Москве превысило 1,5 млн ведер и встал вопрос о новом расширении Мытищинского водопровода. В 1898 - 1903 годах его пропускная способность была увеличена (за счет установки более мощного оборудования, прокладки дополнительных водоводов и проч.) до 3,5 - 4 млн ведер в сутки, однако этим возможности водопровода оказались исчерпаны, при этом качество его воды понизилось.

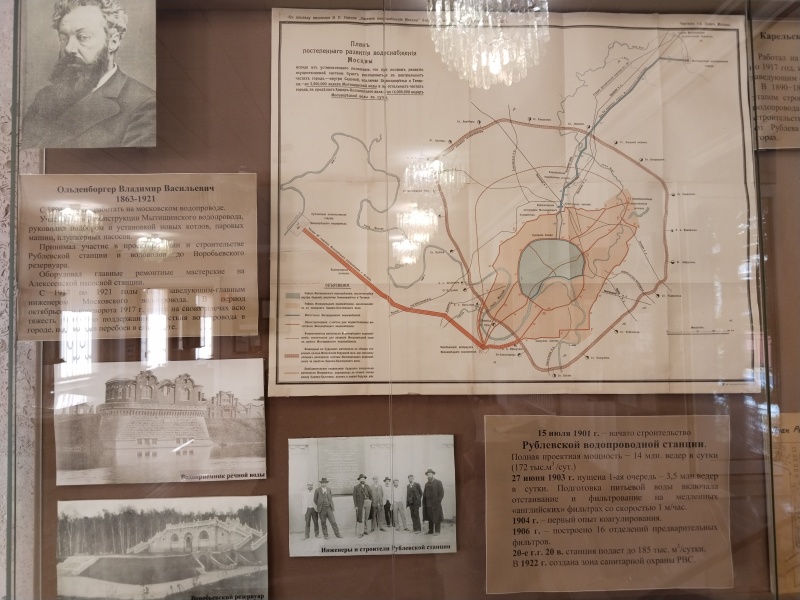

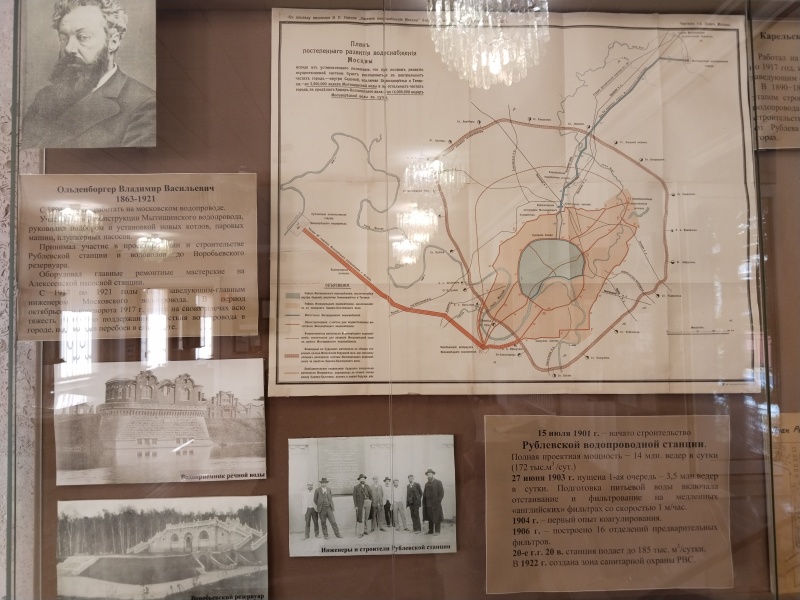

Одновременно разрабатывался вопрос постройки нового водопровода - с забором воды из Москвы-реки. В 1900 - 1908 и 1910 - 1912 годах, в два приема был сооружен новый Москворецкий водопровод, начавший работу уже в 1903 году. Вода забиралась из реки выше города, у села Рублево, здесь же очищалась на специально устроенной очистительной станции, затем перегонялась в резервуар на Воробьевых горах и уже оттуда по трубам шла в город. К началу Мировой войны центр города внутри Садового кольца (кроме Замоскворечья и Таганки) обеспечивался в основном водой Мытищенского водопровода, остальной - Москворецкого. Первая очередь Москворецкого водопровода была рассчитана на 3,5 млн ведер, позднее общую его пропускную способность планировалось довести до 14 млн ведер в сутки (на 1917 год - 13,5 млн ведер).

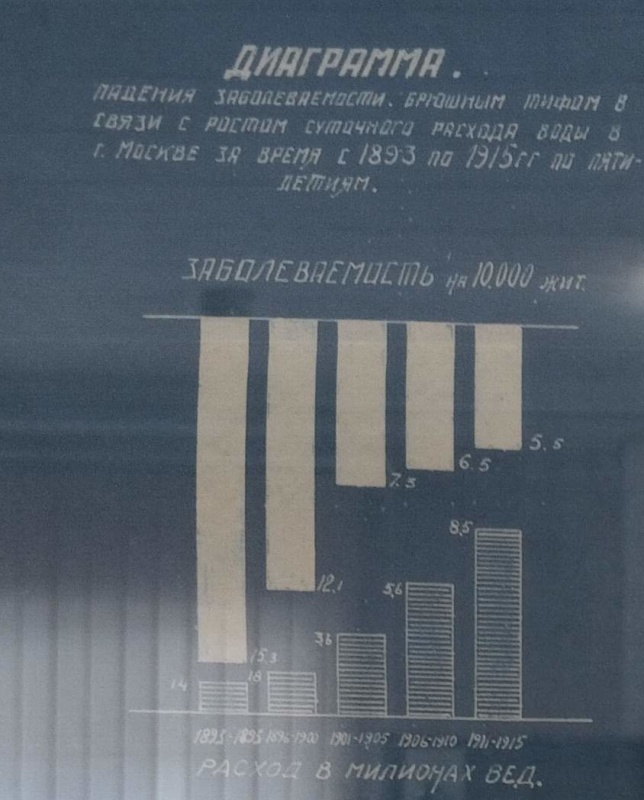

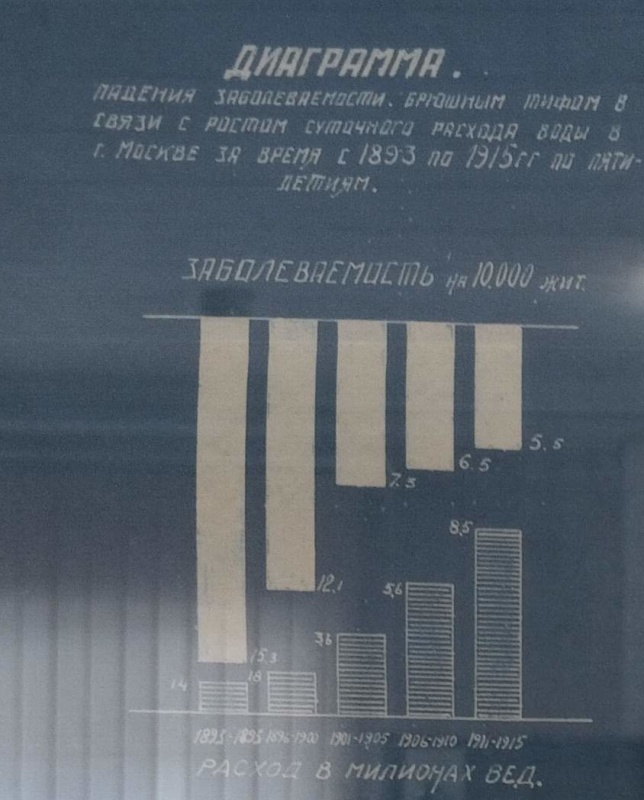

Диаграмма зависимости заболеваемости тифом от потребления воды (1893 - 1915). Чем больше воды - тем меньше тифа.

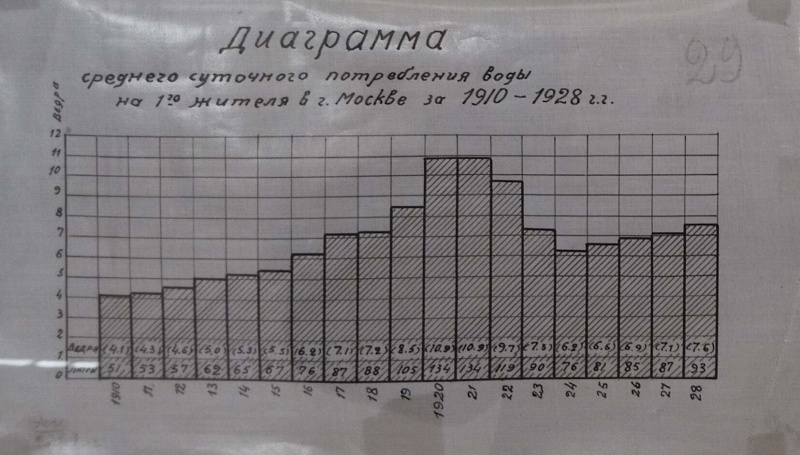

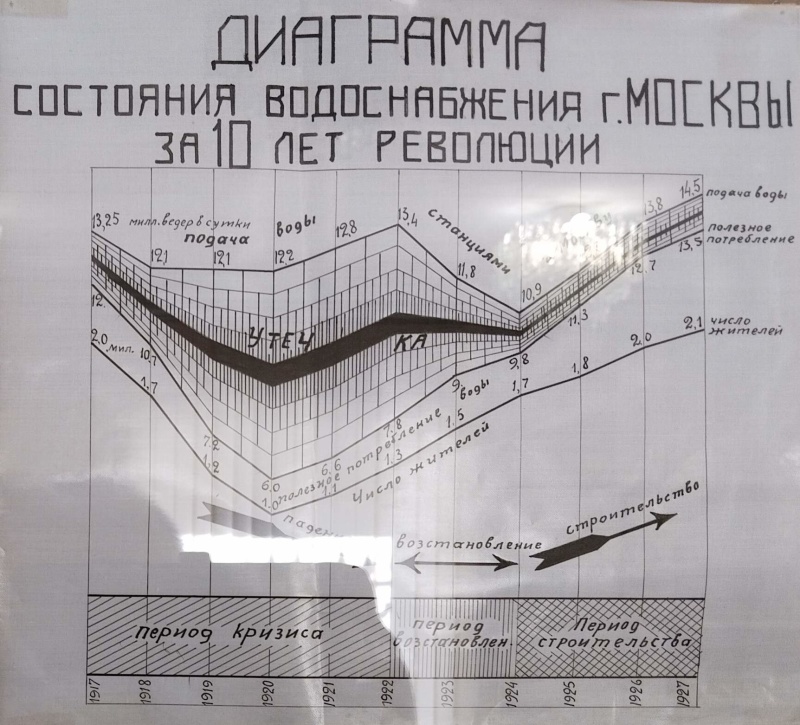

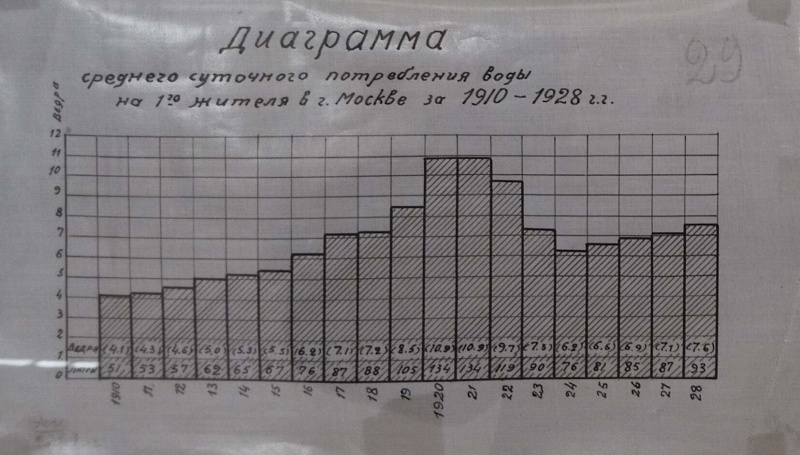

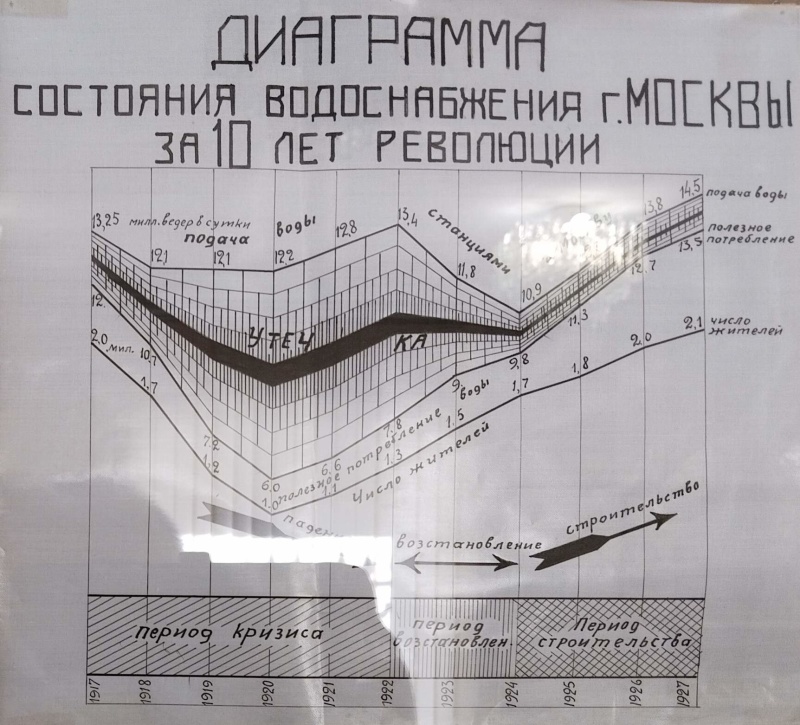

Далее случился исторический материализм, отчего проблема снабжения населения Москвы водой несколько потеряла остроту (см. диаграммы).

Однако к концу 1920-х положение снова обострилось. Решать проблему нехватки воды в Москве в 1926 - 1929 годах предлагалось несколькими способами - устройством водохранилищ на реках вокруг города (на Москве-реке, Истре, Рузе и Озерне), перекачкой воды по трубам из Волги и Оки и проч.

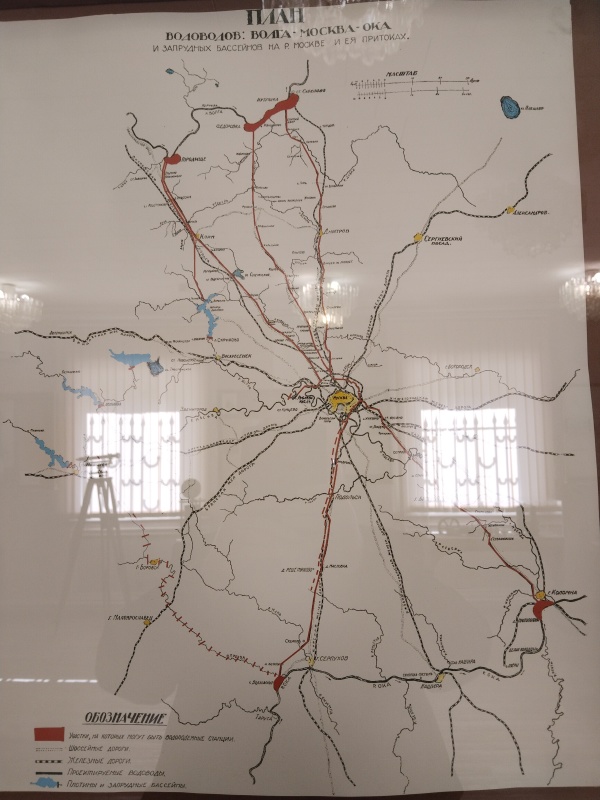

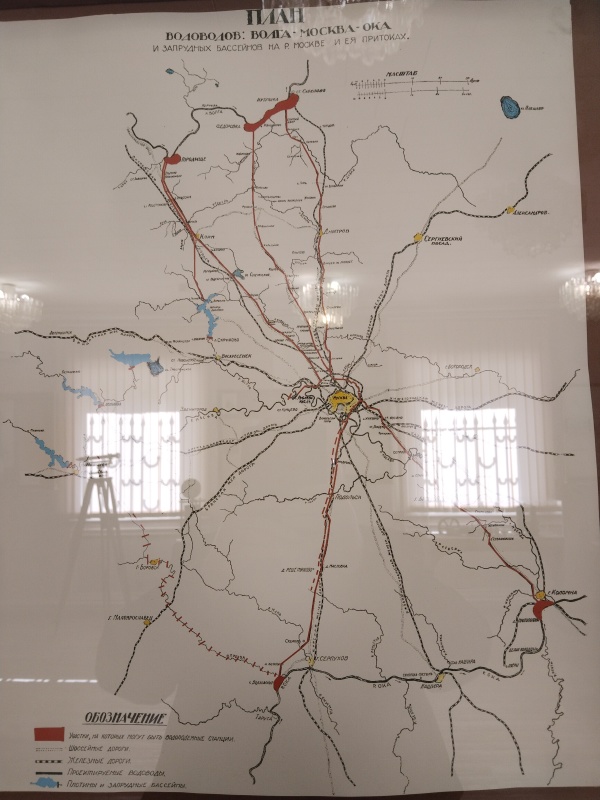

Предлагавшийся план перекачки воды из Волги и Оки.

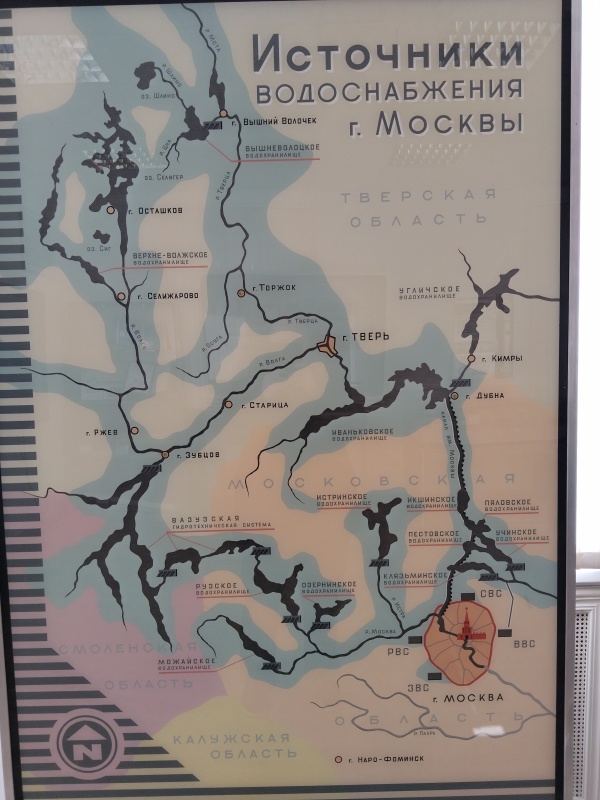

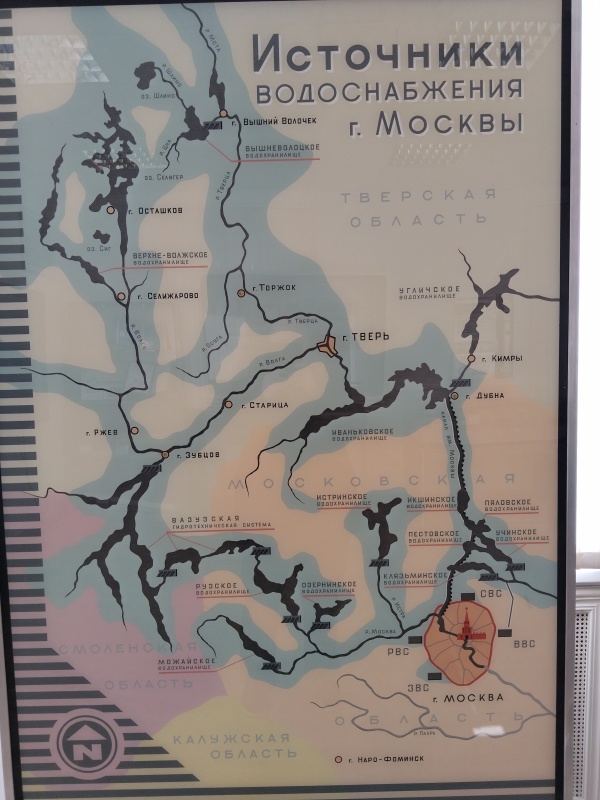

В итоге проблему решили постройкой канала Волга - Москва, по сю пору являющегося основным источником пополнения московских запасов воды.

Биде XIX века

Краны рубежа XIX - XX веков

***

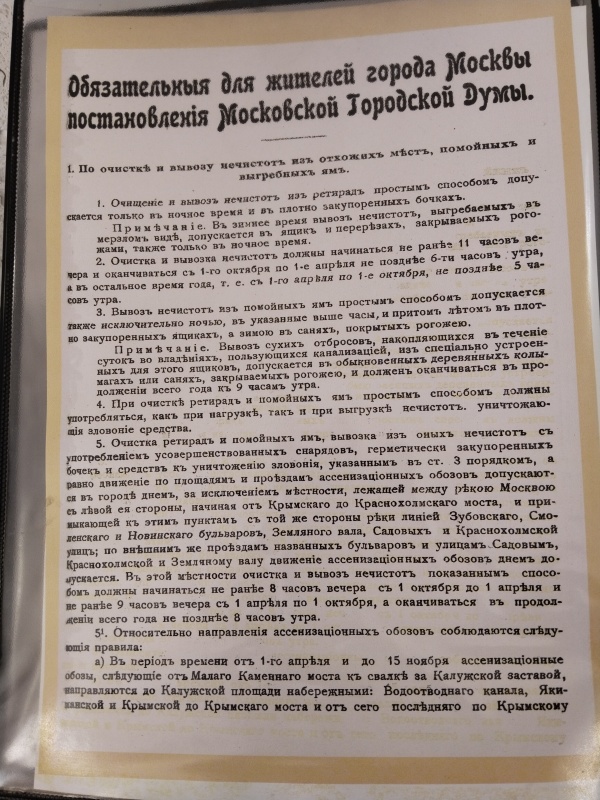

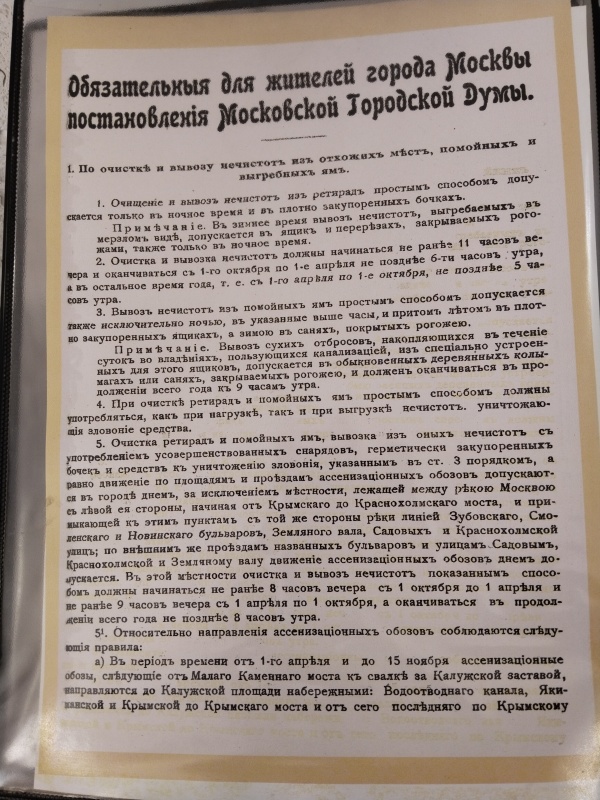

Канализации в Москве до конца XIX века не существовала и вывоз нечистот осуществлялся ассенизационными обозами, от нынешних ассенизаторов отличавшихся только оборудованием.

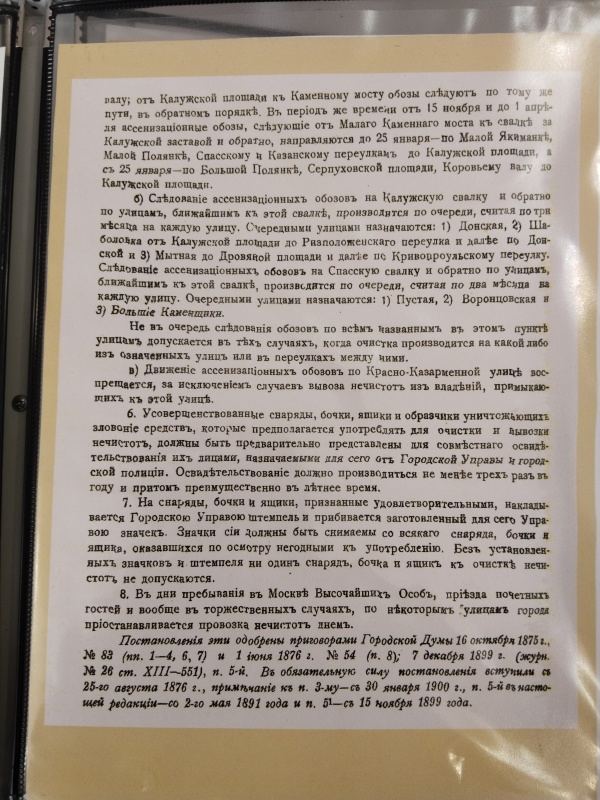

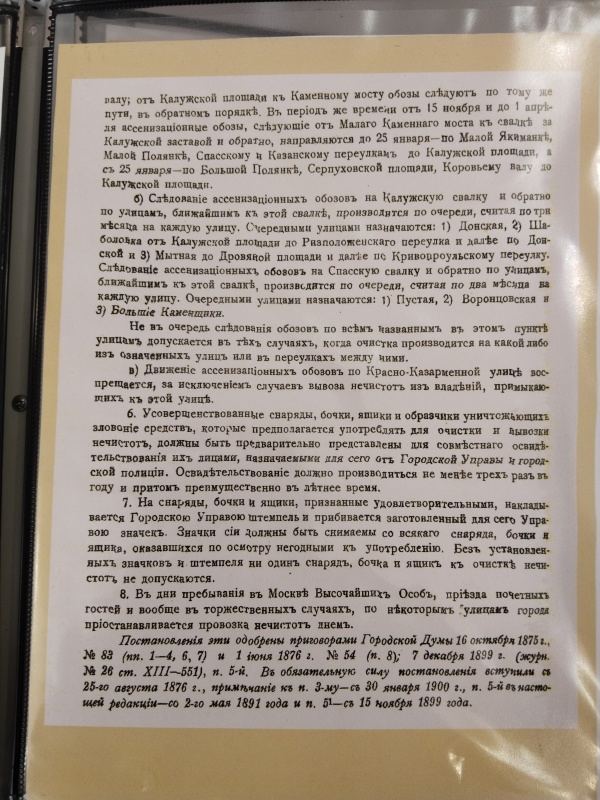

Постановления Московской думы о правилах очистки отхожих мест и вывоза нечистот

Деревянная труба с металлическими вставками на стыках (XIX век?). Найдена у Электрозаводского моста.

До устройства городской канализации домовладельцам разрешалось сбрасывать кухонные и банные воды в водопроводные водостоки с помощью подобных труб. Некоторые хитрожопые домовладельцы подсоединяли к водостокам и выгребные ямы, что запрещалось городским законодательством - по обнаружении подобные стоки уничтожались, а их владельцы карались.

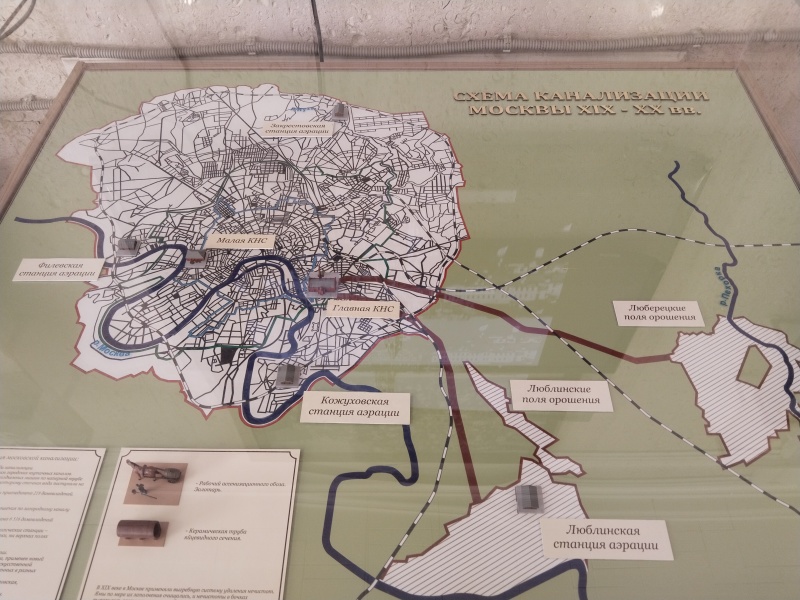

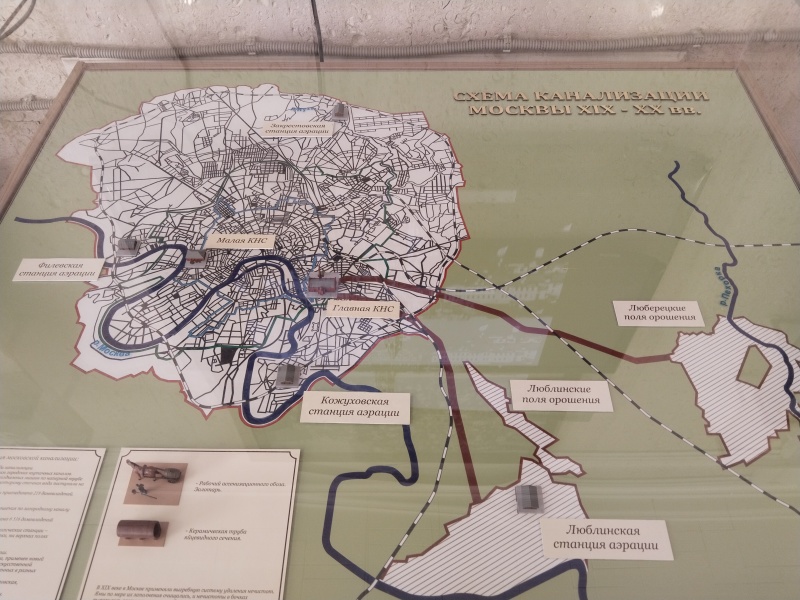

Вопрос устройства городской канализации обсуждался с 1874 года. Поначалу склонялись к устройству общесплавной, однако в итоге решили делать раздельную - разделив сброс дождевой воды и нечистот. Первая очередь канализации была сооружена в 1893 - 1898 годах. По городу было проложено 252,5 км керамических труб и 11,2 км кирпичных каналов. Главная насосная станция перегоняла нечистоты в загородный канал (11 км) ведущий на Люблинские поля орошения (позднее здесь была устроена биологическая станция / станция аэрации). Первая очередь канализации охватывала центр города внутри Садового кольца и часть районов за его пределами.

Керамическая канализационная труба яйцевидного сечения - за счет формы возрастает скорость течения. Такие трубы использовались в московской канализации до 1930-х годов.

Керамические трубы 1-й очереди канализации, найдены на Сретенке и Рождественском бульваре.

Вторая очередь канализации начала строиться в 1911 году и была видимо в целом закончена к 1914 году. Она должна была охватить оставшуюся часть городской застройки, с выводом нечистот на поля орошения в районе Люберец. К 1914 году общая длина городской канализационой сети доходила до 446 км, к канализации было подключено 6 516 домовладений (примерно 28%) и 16 фабрик. Распространение канализации сдерживалось финансовым фактором - общая ее инфраструктура (как и в случае с водопроводом) сооружалась за счет города (на взятые им кредиты), а конкретные домовладения подключались за счет владельцев. Город при этом брал за пользование канализацией несусветные деньги и домовладельцы от такой радости уклонялись (с водопроводом, где цены были вменяемые, таких проблем не возникало).

Мировая война и последующие события не способствовали развитию канализации - на 1925 год общая длина городской сети составляла 555 км.

В 1925 - 1938 годах формировалась 3-я очередь канализации - за счет присоединения к сети новых окраинных районов и к 1940 году общая длина сети увеличилась до 910 км. Очистка стоков стала вестись децентрализованно - помимо Люблинской станции аэрации были устроены новые - Филевская, Кожуховская, Закрестовская. На 1930 год к канализации было подключено 35% домовладений (59% населения).

На этом историческая часть заканчивается.

***

На втором этаже демонстрируется современное состояние водопровода и канализации - в основном макеты и разное пиу-пиу, которое, как уже отмечалось, включается только для экскурсий.

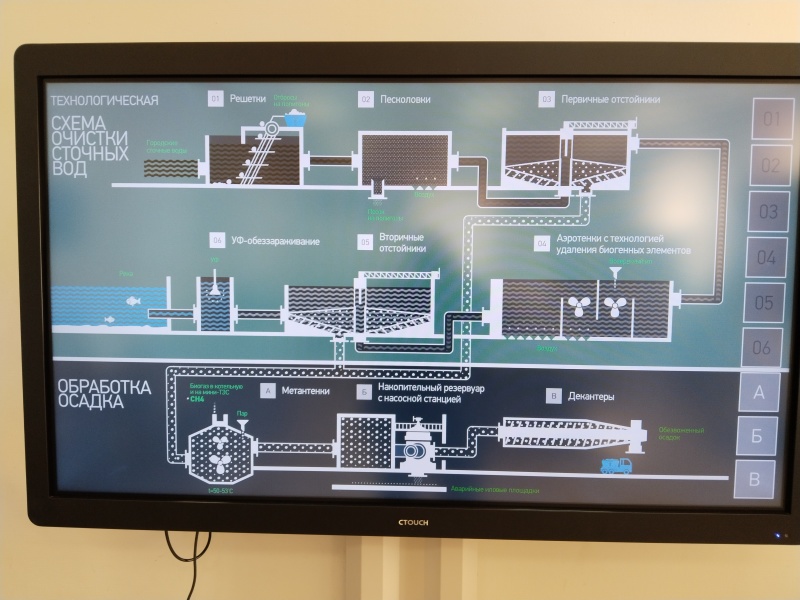

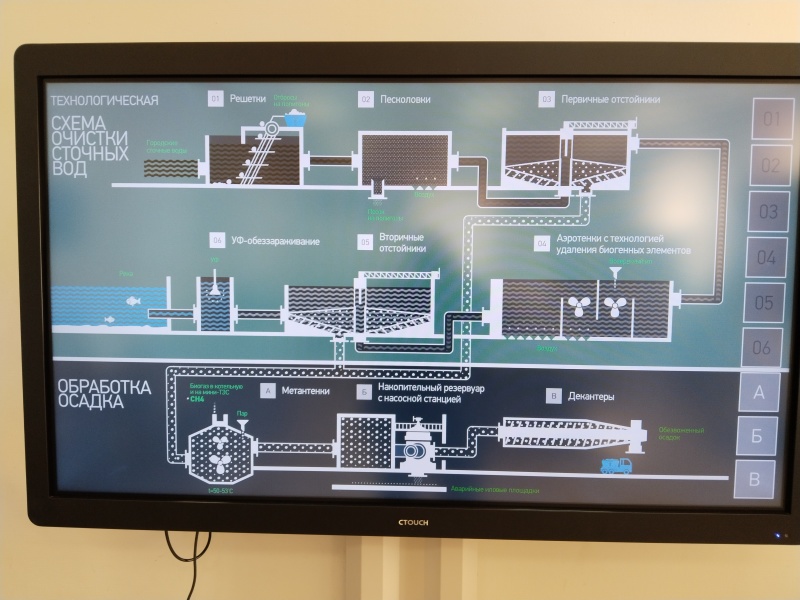

Технологическая схема очистки сточных вод

Макет станции обеззараживания воды ультрафиолетом

Снегосплавный пункт

Прямо под Коломенским, оказывается, действует такая страсть - куча труб отводящих канализационные стоки в Курьяново.

Макет артезианской скважины

Водоразборная колонка в разрезе

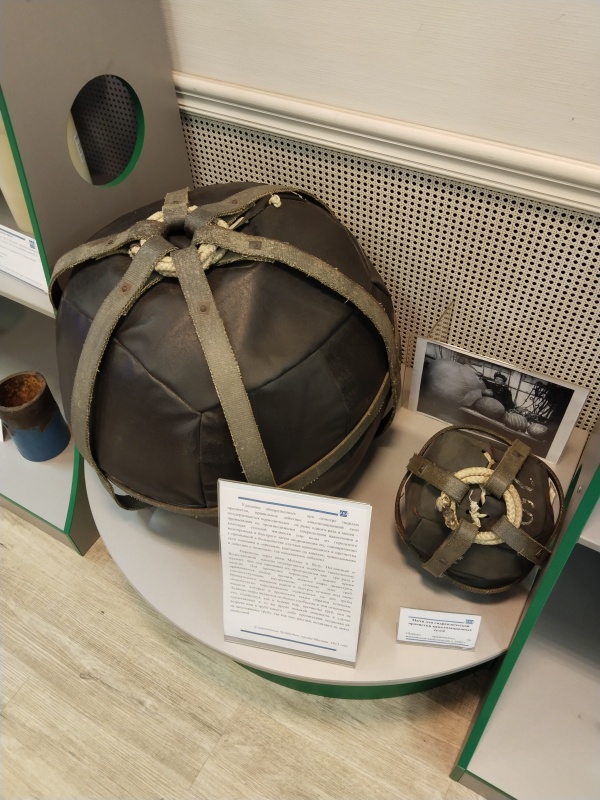

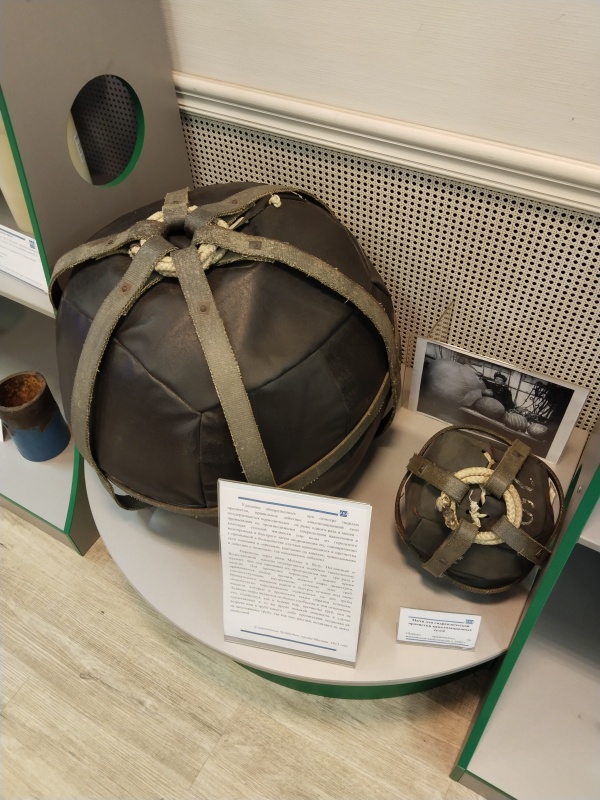

Кожаные мячи для прочистки труб канализации, использовались с 1940 года.

Роботы для теледиагностики подземных труб

***

В одной из комнат небольшая выставка «Московские пейзажи»

***

За зданием музея, построенном в 1948 году, историческое здание главной насосной станции московской канализации, 1898 год, арх. Максим Карлович Геппенер.

Вход бесплатный, но режим работы как у учреждения, а не как у музея - в будние дни с 10 до 17 (пятница короткий день), по выходным закрыт. Находится на территории исторической главной насосной станции московской канализации, рядом с Крутицким подворьем.

В двух комнатах первого этажа - историческая часть музея.

Схемы кремлевского водопровода XV и XVII веков.

В XV веке под Собакиной / Арсенальной башней был обнаружен мощный родник, из него вода самотеком шла по каменным галереям в колодцы Троицкой и Никольской башен. Этот самотеченый водопровод существовал до конца XIX века.

В XVII веке (1632 - 1634 годы) в Кремле был устроен первый напорный водопровод - вода из Москвы-реки поступала по самотечной галерее в колодец Свибловой / Водовзводной башни, из него, с помощью специальной «водовзводной» машины, поднималась в резервуар на верху башни, из которого, по свинцовым трубам, шла в кремлевские постройки. Мощность водопровода составляла примерно 4 000 ведер / 50 кубометров в сутки.

Макет Водовзводной башни с водовзводной машиной, которая работала, как мы видим, на двух лошадках. В 1812 году башня взорвана французскими ублюдками, восстановлена в 1817 - 1819 годах, но уже без машины.

Обеспечением водой остальной Москвы озаботилась императрица Екатерина II.

Внизу в центре и справа - копии распоряжений Екатерины II относительно московского водоснабжения (слева зачем-то помещена странноватая копия наказа московскому объезжему голове времен царя Алексея - объезжие головы в Москве отвечали за поддержание порядка и борьбу с пожарами, а не за воду).

Вверху в центре - портрет Фридриха Вильгельма Бауэра, строителя первого Мытищинского водопровода, правее - копия его собственноручного отчета, еще правее - копия обязательства русского предпринимателя, малоярославского экономического крестьянина Антона Иванова на поставку песка для строительства водопровода.

При Екатерине II была начата постройка Мытищинского водопровода, законченная уже при Александре I. Первый водопровод (строился в 1779 - 1804 годах) был самотечным - вода из мытищенских ключей собиралась в кирпичную галерею, проложенную частью под землей, частью - над ее поверхностью (было построено несколько акведуков, включая Ростокинский - единственный сохранившийся) и доставлявшую воду в пруд на Самотеке. Проектная мощность водопровода составляла 300 000 ведер в сутки (ведро = 12,3 литра), фактическая (из-за ошибок в пректировании) не превышала 40 000.

В 1828 - 1835 годах Мытищинский водопровод был реконструирован по проекту Н. И. Яниша - в селе Алексеевском была построена водонапорная станция с двумя паровыми машинами, оттуда к Сухаревке проложен новый чугунный водовод, на Сухаревской башне устроен резервуар для воды (на 6 500 ведер) из которого вода шла в водоразборные фонтаны, устроенные на Сухаревской и Театральной площадях, на Лубянке, в Китай-городе и у Александровского сада. Пропускная способность водоровода повысилась до 180 000 ведер в сутки.

Макет горизонтальной паровой машины с маховиком, применявшейся на первых водопроводах.

В 1853 - 1858 годах была произведена еще более масштабная реконструкция Мытищинского водопровода - по проекту бар. А. И. Дельвига (двоюродного брата поэта). В Мытищах была устроена водонапорная станция с паровыми машинами, от Мытищ до Алексеевской водокачки проложили 20-дюймовую (ок. 0,5 м) чугунную трубу, на Алексеевской водокачке поставили более мощные паровые машины, к Сухаревской башне проложили вторую чугунную трубу, заодно устроив на ней еще один резервуар для воды. По городу проложили 44 версты разводящих чугунных труб, доведя число водоразборов (фонтанов, бассейнов и проч.) до 26. Отдельную ветку водопровода проложили (под Москвой-рекой) в Замоскворечье (до этого снабжавшееся водой посредством скверного Москворецкого / Краснохолмского водопровода). Пропускная способность водопровода повысилась до 500 000 ведер в сутки (6,15 млн литров).

План реконструкции А. И. Дельвига

В 1870 - 1880-х годах в Москве из-за нехватки воды было построено еще 4 водопровода, бравших воду из артезианских скважин - Ходынский (1871 год, 130 тыс. ведер), Преображенский (1882, 60 тыс. ведер), Андреевский (1885, 50 тыс. ведер) и Покровский (1888, 200 тыс. ведер). Они оказались ненадежными и очень дорогими в эксплуатации и к концу XIX века были заброшены.

В 1890 - 1893 годах, усилиями нашего выдающегося городского головы Н. А. Алексеева, была проведена новая масштабная реконструкция Мытищинского водопровода - по проекту Н. П. Зимина. В самих Мытищах, вместо старых колодцев, собиравших родниковую воду, пробили скважины добывавшие воду уже из водоносного подземного слоя, на Мытищинской и Алексеевской водокачках поставили еще более мощные паровые машины, прежние чугунные водоводы были заменены более широкими 24-дюймовыми (0,6 м). У Крестовской заставы построили две огромных водонапорных башни (на 300 000 ведер). По городу было проложено 108 верст магистральных труб, диаметром от 4 до 28 дюймов, устроено 1 194 водопроводных колодца и 1 007 пожарных крана. Пропускная способность водопровода повысилась до 1,5 млн ведер в сутки.

Крестовские водонапорные башни.

Пригласительный билет на открытие реконструированного водопровода - с меню праздничного завтрака и музыкальной программой.

Уже в 1896 году суточное потребление воды в Москве превысило 1,5 млн ведер и встал вопрос о новом расширении Мытищинского водопровода. В 1898 - 1903 годах его пропускная способность была увеличена (за счет установки более мощного оборудования, прокладки дополнительных водоводов и проч.) до 3,5 - 4 млн ведер в сутки, однако этим возможности водопровода оказались исчерпаны, при этом качество его воды понизилось.

Одновременно разрабатывался вопрос постройки нового водопровода - с забором воды из Москвы-реки. В 1900 - 1908 и 1910 - 1912 годах, в два приема был сооружен новый Москворецкий водопровод, начавший работу уже в 1903 году. Вода забиралась из реки выше города, у села Рублево, здесь же очищалась на специально устроенной очистительной станции, затем перегонялась в резервуар на Воробьевых горах и уже оттуда по трубам шла в город. К началу Мировой войны центр города внутри Садового кольца (кроме Замоскворечья и Таганки) обеспечивался в основном водой Мытищенского водопровода, остальной - Москворецкого. Первая очередь Москворецкого водопровода была рассчитана на 3,5 млн ведер, позднее общую его пропускную способность планировалось довести до 14 млн ведер в сутки (на 1917 год - 13,5 млн ведер).

Диаграмма зависимости заболеваемости тифом от потребления воды (1893 - 1915). Чем больше воды - тем меньше тифа.

Далее случился исторический материализм, отчего проблема снабжения населения Москвы водой несколько потеряла остроту (см. диаграммы).

Однако к концу 1920-х положение снова обострилось. Решать проблему нехватки воды в Москве в 1926 - 1929 годах предлагалось несколькими способами - устройством водохранилищ на реках вокруг города (на Москве-реке, Истре, Рузе и Озерне), перекачкой воды по трубам из Волги и Оки и проч.

Предлагавшийся план перекачки воды из Волги и Оки.

В итоге проблему решили постройкой канала Волга - Москва, по сю пору являющегося основным источником пополнения московских запасов воды.

Биде XIX века

Краны рубежа XIX - XX веков

***

Канализации в Москве до конца XIX века не существовала и вывоз нечистот осуществлялся ассенизационными обозами, от нынешних ассенизаторов отличавшихся только оборудованием.

Постановления Московской думы о правилах очистки отхожих мест и вывоза нечистот

Деревянная труба с металлическими вставками на стыках (XIX век?). Найдена у Электрозаводского моста.

До устройства городской канализации домовладельцам разрешалось сбрасывать кухонные и банные воды в водопроводные водостоки с помощью подобных труб. Некоторые хитрожопые домовладельцы подсоединяли к водостокам и выгребные ямы, что запрещалось городским законодательством - по обнаружении подобные стоки уничтожались, а их владельцы карались.

Вопрос устройства городской канализации обсуждался с 1874 года. Поначалу склонялись к устройству общесплавной, однако в итоге решили делать раздельную - разделив сброс дождевой воды и нечистот. Первая очередь канализации была сооружена в 1893 - 1898 годах. По городу было проложено 252,5 км керамических труб и 11,2 км кирпичных каналов. Главная насосная станция перегоняла нечистоты в загородный канал (11 км) ведущий на Люблинские поля орошения (позднее здесь была устроена биологическая станция / станция аэрации). Первая очередь канализации охватывала центр города внутри Садового кольца и часть районов за его пределами.

Керамическая канализационная труба яйцевидного сечения - за счет формы возрастает скорость течения. Такие трубы использовались в московской канализации до 1930-х годов.

Керамические трубы 1-й очереди канализации, найдены на Сретенке и Рождественском бульваре.

Вторая очередь канализации начала строиться в 1911 году и была видимо в целом закончена к 1914 году. Она должна была охватить оставшуюся часть городской застройки, с выводом нечистот на поля орошения в районе Люберец. К 1914 году общая длина городской канализационой сети доходила до 446 км, к канализации было подключено 6 516 домовладений (примерно 28%) и 16 фабрик. Распространение канализации сдерживалось финансовым фактором - общая ее инфраструктура (как и в случае с водопроводом) сооружалась за счет города (на взятые им кредиты), а конкретные домовладения подключались за счет владельцев. Город при этом брал за пользование канализацией несусветные деньги и домовладельцы от такой радости уклонялись (с водопроводом, где цены были вменяемые, таких проблем не возникало).

Мировая война и последующие события не способствовали развитию канализации - на 1925 год общая длина городской сети составляла 555 км.

В 1925 - 1938 годах формировалась 3-я очередь канализации - за счет присоединения к сети новых окраинных районов и к 1940 году общая длина сети увеличилась до 910 км. Очистка стоков стала вестись децентрализованно - помимо Люблинской станции аэрации были устроены новые - Филевская, Кожуховская, Закрестовская. На 1930 год к канализации было подключено 35% домовладений (59% населения).

На этом историческая часть заканчивается.

***

На втором этаже демонстрируется современное состояние водопровода и канализации - в основном макеты и разное пиу-пиу, которое, как уже отмечалось, включается только для экскурсий.

Технологическая схема очистки сточных вод

Макет станции обеззараживания воды ультрафиолетом

Снегосплавный пункт

Прямо под Коломенским, оказывается, действует такая страсть - куча труб отводящих канализационные стоки в Курьяново.

Макет артезианской скважины

Водоразборная колонка в разрезе

Кожаные мячи для прочистки труб канализации, использовались с 1940 года.

Роботы для теледиагностики подземных труб

***

В одной из комнат небольшая выставка «Московские пейзажи»

***

За зданием музея, построенном в 1948 году, историческое здание главной насосной станции московской канализации, 1898 год, арх. Максим Карлович Геппенер.